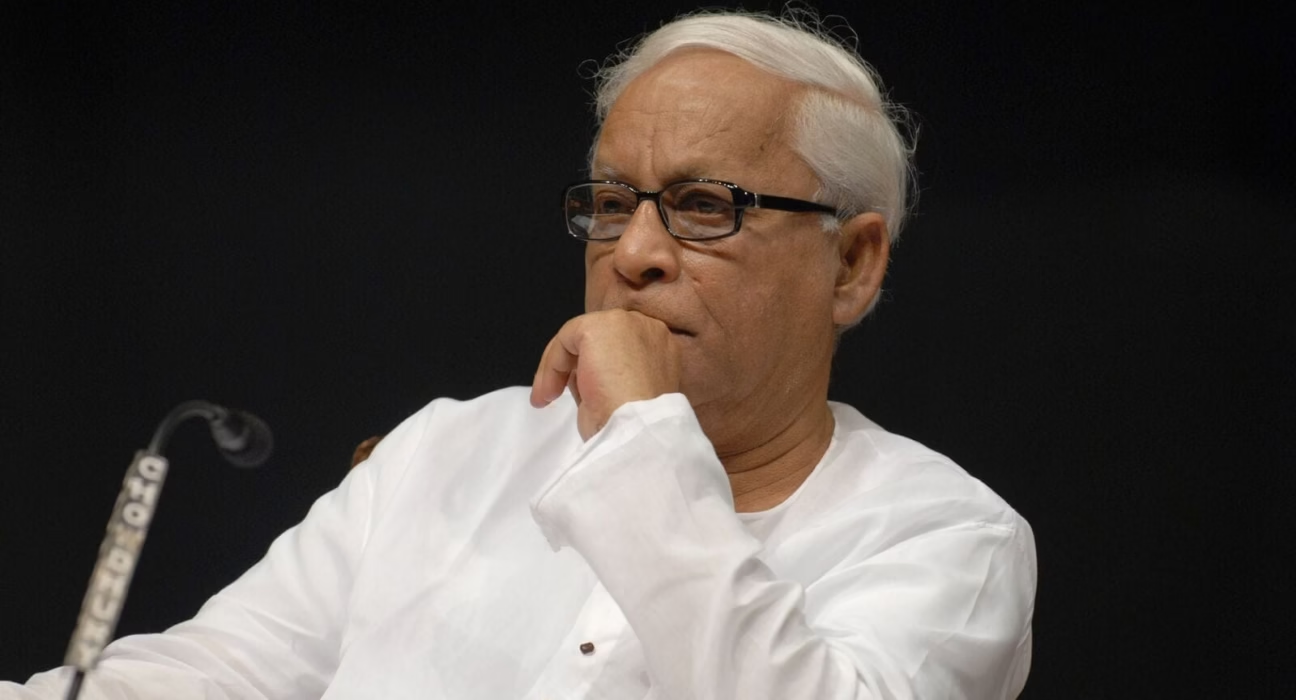

অন্তরালবাসী হয়েছিলেন দীর্ঘদিন আগে। সাড়ে চারশো স্কোয়ার ফিটের ছোট ফ্ল্যাটের ঘরে স্থিত, নিকটজনের সঙ্গে মানবিক যোগাযোগের সামান্যজীবনের সঙ্গেও যখন অলঙ্ঘনীয় দূরত্ব বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য রচনা করলেন, ব্যক্তিগত স্বজনবন্ধুরা ছুঁয়ে যাচ্ছে স্মৃতির ফলক। কিন্তু, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য কাদের মধ্যে থেকে উঠে এসেছিলেন, কাদের হয়ে উঠেছিলেন, কাদের ছেড়ে গেলেন, এই অপেক্ষাকৃত বড় প্রেক্ষিত থেকেও তাঁর জীবনের দিকে তাকাতে হয়।

ছাত্র আন্দোলন থেকে সক্রিয় মার্কসবাদী রাজনীতিতে বুদ্ধদেব পাকাপাকি ভাবে পা রাখেন ষাটের দশকের দ্বিতীয় ভাগে। এ দশকের প্রথমভাগে, অর্থাৎ তাঁর ছাত্রজীবনে শেষলগ্নে এই পথ বেছে নেওয়ার ব্যাপারে তিনি ঈষৎ সন্দিহানই ছিলেন। মন পড়েছিল কবাডি-ক্রিকেট-কবিতায়। দোলাচলের মধ্যে পুরীর সমুদ্রতটে বসে অনন্ত জলরাশির দিকে চেয়ে থেকেছেন তরুণ বুদ্ধদেব। এমনকী, হোলটাইমার হওয়ার পূর্বে কিছুকাল দমদমের কুমার আশুতোষ স্কুলে শিক্ষকতাও করেছেন। ট্রামভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদ, খাদ্য আন্দোলন পেরিয়ে এই সময়তটে বাংলায় স্লোগান উঠছে, ‘লাঙল যার, জমি তার’, ‘জমিদার, জোতদারদের হাত থেকে বেনামি জমি উদ্ধার করে বিলি করতে হবে’, ‘গ্রামে গ্রামে জমিদারদের বাস্তুঘুঘুর বাসা ভেঙে দাও, গুঁড়িয়ে দাও’। ক্রমে ভূমিসংস্কারের দাবিদাওয়া ক্ষীণ হয়ে আসবে, জমির প্রশ্নেই রক্তক্ষয়ী আন্দোলনের নেতা হিসেবে উঠে আসবেন চারু মজুমদার, কানু সান্যালরা।

এখানেই প্রমোদ দাশগুপ্তর একটি মাস্টারস্ট্রোক লক্ষ্যণীয়। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে কৃষক শ্রমিকের স্বার্থ আদায়ের রাজনীতির জন্য আদৌ তিনি চিহ্নিত করেননি। শেষ শতকের বিশের দশক থেকে যে দল সক্রিয়, যে দল একদা কাকাবাবু মুজফফর আহমেদের মতো নেতৃত্ব পেয়েছে, পেয়েছে প্রমোদ দাশগুপ্ত, জ্যেতি বসুদের, তার নীচুতলায় প্রভাববিস্তারের জন্য একজন বুদ্ধদেবের প্রয়োজন ছিল না। বরং মধ্যবিত্ত মনকে বাঁধতে, মেট্রপলিটন জীবনকে দলীয় পতাকার ছায়ায় সুসংহত করতে বুদ্ধদেব যে নির্বিকল্প হয়ে উঠতে পারেন, তা বুঝেছিলন পিডিজি। নকশাল আমলের রণ-রক্ত দীর্ণ বাঙালির জীবনে, ভাঙনের দিনে শান্তিকল্যাণ ফিরিয়ে আনার কাজে সদ্য ক্ষমতায় আসা দলটির রেনেসাঁর আঁতুড়ঘর প্রেসিডেন্সির চৌকাঠ পেরোনো তরুণকেই দরকার ছিল। যিনি একদা অজ্ঞাতবাসের সাক্ষী থাকলেও সে অর্থে কখনও বিক্ষুব্ধ জননেতা ছিলেন না। যাঁর কখনও জ্যোতি বসুর মতো চোয়াল শক্ত প্রশাসক হয়ে ওঠার সম্ভাবনা ছিল না বলেই ভেবেছিল সকলে। যাঁর সংস্কৃতিমনস্কতা ছিল প্রশ্নাতীত। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যই ‘সংস্কৃতি’ বোঝে, জ্যোতি বসু শুধু নিজে এটা বিশ্বাস করতেন তা নয়, বিশ্বাস করাতেও চাইতেন।

গ্লোবালাইজেশনের শর্তই এই, সেখানে বড় শহরের কেন্দ্রে থাকবে সংস্কৃতির মিনার। তেমন ভাবেই গড়ে উঠেছিল নন্দন। আর তার প্রাণভ্রমরা ছিল বুদ্ধদেবের ছায়া ও কায়া, সপারিষদ আসাযাওয়া। এ হেন নাগরিক সংস্কৃতিচুম্বক আসলে উনিশ শতকীয় নবজাগরণেরই উত্তরাধিকার নয় কি? গ্রামে তিনি গিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু নাগরিক মন ছিল তাঁর। নগর সংস্কৃতির হলাহল মন্থনে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের উপস্থিতি যত প্রবল হয়েছে, ততই বদলে গিয়েছে সিপিএম-এর চরিত্র, দলটির সঙ্গে মানুষের সংলাপে মাত্রা। মাটি আলগা হয়েছে নীচুতলায়, বরং ভিত শক্ত হয়েছে শহুরে ভদ্রবিত্তের হৃদয়ে। বুদ্ধদেব এবং বুর্জোয়াসমাজ একে অন্যের কণ্ঠলগ্ন হয়ে উঠেছে ক্রমে।

অতি সংবেদনশীল বুদ্ধদেব সিঙ্গুরের কৃষকমনে জায়গা দখল করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন পারস্পরিক সংযোগবিচ্ছিন্নতার কারণেই। সর্বজনীন প্রতিনিধিত্বের অভিজ্ঞতার অভাবে৷ রাতারাতি কৃষক শ্রমিকের একজন হয়ে উঠতে পারেননি তিনি৷ জ্যোতি বসু সমস্যাটা বুঝতে পেরেছিলেন বলেই বারবার প্রশ্ন তুলেছিলেন, কৃষকসভা কই? দেওয়ালে দেওয়ালে যখন স্লোগান লেখা হলো, বুদ্ধ আসছে জমি কাড়তে, তার প্রতিষেধক বুদ্ধবাবুর কাছে মজুত ছিল না। সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল।

আবার, নাগরিক মনের সুবাদেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন শিপ্লের প্রয়োজনীয়তা৷ সত্তরের শত্রু কংগ্রেসকে উদারীকরণ তথা বেসরকারি বিনিয়োগের প্রশ্নে ঠিক তিনদশকের ব্যবধানে কাছে ডাকতে তাঁর দ্বিধা ছিল না। আধুনিক মনের প্রশ্নাকীর্ণ গতির জন্যেই তিনি নব্বইয়ের শুরুতে মন্ত্রিসভা থেকে নিজেকে হেলায় সরিয়ে নিতে পেরেছিলেন। কিন্তু নিম্নবর্গীয় অনিচ্ছুকের সঙ্গে কথোপকথনের পদ্ধতি অধরামাধুরী হয়েই থেকে গিয়েছে তাঁর জীবনে। ভদ্রবিত্তের এই অপারগতা যাওয়ার নয়। শালবনিতে জিন্দল গোষ্ঠীর কারখানা শিলান্যাসের দিন তিনি বেঁচে গিয়েছেন বরাতজোরে। সিঙুর, নন্দীগ্রাম-কিছুতেই শেষরক্ষা হয়নি। অথচ, ভুললে চলবে না, ২০০৩ সালে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যই রাজ্যের তথ্যপ্রযুক্তি নীতি তৈরি করেন। মেধাবী ছাত্রকে ধরে রাখার সেই সদিচ্ছায় সাড়াও দিয়েছিল টিসিএস, ইনফোসিস, উইপ্রো। বুদ্ধদেবের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিল এই সংস্থাগুলির কর্ণধারেরা।

এই বুদ্ধদেবই কিন্তু আবার ছোট্ট ফ্ল্যাট বাড়িটায় দিনান্তে ফিরে সাহিত্যচর্চা করতেন। পড়তেন, লিখতেন, নিয়মিত অনুবাদ করতেন। ফ্রানৎস কাফকা থেকে মার্কেজ, তাঁর অনুবাদে জায়গা করে নিয়েছে বহু অনুসন্ধিৎসু পাঠকের একান্ত বইঘরে। জীবনানন্দ দাশের কাব্য বিষয়ক প্রবন্ধগ্রন্থ ‘হৃদয়ের শব্দহীন জ্যোৎস্নার ভিতর’ দাগ কেটেছে উৎসাহীদের মনে। সারস্বত সাধনা রাজনৈতিক নেতৃত্বদানের একান্তগুণ কিনা জানা নেই, তবে বুদ্ধ অনুরাগীরা এই মেধাচর্চার জয়গান গেয়ে এসেছেন চিরকাল। সম্ভবত এ কারণেই, সাংস্কৃতিক পুঁজি না থাকা নিয়ে বঙ্গীয় রাজনীতির পরবর্তী নেতৃবৃন্দের নিরাপত্তাহীনতাও দেখতে হয়েছে বাঙালিকে। ভদ্রলোকের প্রতিনিধি হয়ে ওঠাটা ‘গুণ’ হিসেবে দেখেছে বঙ্গীয় রাজনৈতিক পরিসর। তৈরি হয়েছে একটা তথাকথিত অভদ্রজনের নেতার প্রয়োজনীয়তা।

বুদ্ধদেব যে কখনও নিজের শ্রেণি অবস্থানটি থেকে চ্যুত হতে চাননি, যেখানে যেমন সেখানে তেমন হয়ে উঠতে চাননি, তার প্রধান নিদর্শন তাঁর পোশাক। উপনিবেশবাদে অনাস্থা, জাতিগত অস্মিতা, ঔচিত্যবোধ ও নীতিপরায়ণতার ব্র্যান্ড হয়ে ওঠা ছিল সেই পোশাকে। এই পোশাকের সঙ্গে কি কখনও একজন প্রান্তবাসী একাত্মতা অনুভব করতে পারবে? সর্বদাই কি অপরিচয়ের একটা অলঙ্ঘনীয় সেতু মাঝে এসে দাঁড়াবে না? বুদ্ধদেব আস্থা রেখেছিলন রেনেসাঁসের মোক্ষম দান- যৌক্তিকতায়, স্পষ্টবাদীতায়, ভদ্রলোক বাঙালির অস্মিতায়।

ভদ্রবিত্তের দুইটি ডানা, আত্মশ্লাঘা আর আত্মপ্রশ্ন। আত্মশ্লাঘার বশবর্তী হয়ে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বলেছিলেন, ‘আমরা ২৩৫, ওরা ৩০, ওদের কথা কেন শুনব?’ ‘বামফ্রন্ট সরকার: একটি পর্যালোচনা’ শীর্ষক দলিলে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য স্বীকার করেন, সিঙ্গুর নন্দীগ্রামে পরিস্থিতি মোকাবিলায় ভুল হয়েছে।

উত্তরসত্যের পৃথিবীর মুখোমুখি বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে প্রত্যক্ষ ভাবে হতে হয়নি৷ আধুনিক মানুষের দ্বন্দ্ব, দোলাচল, একাকিত্ব, দার্ঢ্য নিয়ে যখন চলে যাচ্ছেন তিনি, তাঁর দলের আত্মাও বিষণ্ণকরুণ সুরে স্পন্দিত হচ্ছে। অতঃপর পড়ে রইল ব্র্যান্ড বুদ্ধের নির্যাসটুকু। সেই সৌরভ কতটা গ্রহণীয়, কতটা বর্জনীয় ভাবতে হবে এই সংকটকালেই।